Colonna sonora: Manu Chau, Clandestino. Giorni 3, 4 5 luglio. Mi aggiro per l’enorme, sconfinato centro Congressi Bella Center di Copenaghen, dove si volge il Congresso UIA 2023, “Sustainable Future, Leave no Behind”, (non poteva mancare il termine sostenibile!), la sensazione è di piacere e spaesamento, piacere di trovarmi in una folla di architetti e di molti docenti architetti, disappunto per una palese sensazione di crisi di questa nobile, amabile, preziosa, antica (troppo, forse) professione. Sono arrivato in bicicletta, in questi giorni danesi ho fatto circa oltre cento chilometri per tutta la città con questo straordinario mezzo, ormai fisso e del quale non posso farne a meno: infrastrutture dedicate, grande rispetto degli automobilisti (pochi), grande libertà, nessun inquinamento, scarichi stress aumenti adrenalina, un mezzo bellissimo la bici, ecco perché i nordici sono più produttivi e, ormai, più creativi di noi, anche per questo e non solo.

Ma noi italiani, dobbiamo acquistare quasi ogni due anni, automobili per mostrare il nostro status (di poveracci rispetto agli altri paesi UE), muoverci con qualsiasi mezzo inquinante per tenere in piedi un folle sistema di consumi, prendere il caffè, fare la spesa e ogni altra necessità utilizzando l’automobile. Qui a Copenaghen il primo giorno, 2 luglio, la conferenza inizia in plenaria, con grande apertura, sala stracolma, cerimonia con concerto, tante personalità, tra le quali la Margrethe Vestager, commissaria europea per la concorrenza, tutta la conduzione è affidata alla brillante verve di Connie Hedegaard, ex ministro e commissario ambiente della Danimarca e della UE, e ditemi quale ministro italiano sarebbe stato per 4 giorni di seguito a confrontarsi e animare dibattiti sull’architettura! Per amore di corretta informazione dal 1948 ad oggi, nessun italiano è mai stato Presidente UIA, eppure non credo siano mancati architetti di talento nel nostro paese da quel periodo in poi.

Ascolto tanti proclami importanti, le parole più pronunciate e udite sono: Sostenibilità, Circolarità, quasi a ribadire la fine di un mondo legato all’architettura di sempre, quella solida, fatta di pietre, di cemento, di solidità murarie, e l’inizio, proprio qui in Danimarca, di un nuovo corso fortemente orientato verso figure di professionisti sensibili ai richiami di quanto la crisi ambientale ci pone di fronte con urgenza, leggerezza costruttiva e leggerezza del ruolo nella società. Mi appare chiaro un concetto che ribalta i modelli tradizionali, formativi e professionali: è l’architetto che dovrà muoversi verso i bisogni della società e provare a soddisfarli, in un modello sempre più interdisciplinare che comprenda tutte le figure possibili, e non più il contrario, come avvenuto per “assuefazione” e per secoli, fino ad oggi.

La star di apertura è padrone di casa, Biarke Ingels, brillante, dinamico, istrionico, attore della scena, poliedrico architetto, ma forse più perfomer e grande comunicatore di sé e di parte del suo, spesso, effimero lavoro. BIG espone le questioni dal suo punto di vista e parla delle ricerche avanzate attraverso i suoi lavori, dei progetti del suo studio, in cui si mescolano fortemente i temi ambientali, delle sue diverse attività, tra le quali una sua start-up che si occupa solo di prototipazione e sperimentazione sui materiali, e che è presente nello spazio dei piccoli padiglioni annessi al congresso. Molti giovani in sala, molte donne, bellissime le danesi, mescolate con sudamericane, africane, spagnole, portoghesi, poche, pochi italiani, peccato, invece tanti giovani studenti e studentesse, curiosi, attenti, protesi a capire cosa sarà il loro futuro. In sala la Vestager e altri relatori sottolineano il ruolo che gli architetti potranno avere (condizionale d’obbligo) nella transizione ecologica, e si parla molto dell’urbanistica e della capacità di ripensare le nostre città, si sente anche qui tanto la parola rigenerazione, e tra i temi dominanti il costruire ecologico, con materiali sempre più naturali, ridurre “l’impronta” anche attraverso gli edifici.

Finita la mattinata di talk esco a fare un giro largo nei padiglioni, scopro una sorta di fiera, tipo Made o SAIE, dove si mescolano architetti di varie nazionalità e aziende produttrici, ciascuno in modo del tutto differente. Mi colpisce la coesione dei paesi nordici, unici ad avere un padiglione che li raggruppa dove continuamente presentano architetti norvegesi, danesi, svedesi, e si discute di progetti, tecnologie innovative, materiali. Poi incrocio gli svizzeri che hanno come sempre grande raffinatezza espositiva, originalità di contenuti e presentano tutta la loro lunga stagione di concorsi di idee, banditi, aggiudicati, realizzati (come in Italia!!). Gli spagnoli inviano qui i catalani che nel 2026 a Barcellona ospitano il Congresso UIA, e che affrontano il tema sociale dell’affordable housing, i portoghesi e il nuovo corso dell’architettura anche per loro decisamente orientato verso nuove dimensioni e sensibilità al tema ambientale, con la parola “Change” impressa ovunque. Il loro presidente nazionale è l’amico e talentuoso architetto Gonsalo Byrne, che incrocio per il congresso e con il quale ci salutiamo calorosamente, discutendo della necessità di un coordinamento europeo di architetti e scuole di architettura.

I rumeni attivissimi, insieme ai turchi, e alle giovani architetti donne ucraine, che distribuiscono cartoline sulla ricostruzione post guerra, se mai finirà, mi chiedo! Diverse presenze di Scuole di Architettura, Royal Danish Architecture e Aalto University tra tutte, che illustrano soprattutto l’approccio al progetto, nelle diverse possibilità con metodo ecological design, in particolare strutture in legno e materiali naturali, così la casa circolare qui inizia a prendere consistenza ed è già prototipo, realtà. Mi fermo allo stand delle European Green Cities, e la gentile padrona di casa, una signora con perfetto accento e aplomb londinese, mi saluta e tuttavia non può fare a meno di dirmi che è dal primo giorno che ha notato le mie scarpe giallo fluorescenti! Sorrido, e penso, non senza ironia, cosa tocca fare per “passare inosservati in società” (Flaiano).

Intravedo il piccolo stand italiano, dove incontro Francesco Miceli e Paolo Malara, qui in rappresentanza del nostro CNAPPC, e confesso che mi sarei aspettato da noi italiani non solo un vero, anche se piccolo padiglione, piuttosto che lo stand, e contenuti in linea con il programma generale del Congresso. Pur, dunque, apprezzando la buona volontà, che non basta, credo ancora di più nel fatto che la nostra marginalità e “invisibilità” siano dovute a queste forme di “autosegregazione”, come se ormai fossimo rassegnati che nel nostro paese gli architetti contano sempre meno, quindi ci accontentiamo di quello che riusciamo a fare e mostrare, come in questo caso. E così ci vedono anche gli stranieri, in questa e altre occasioni: la crisi della professione di architetto, in modo non tanto paradossale, inizia dal paese che più di altri ha avuto e dato architetti fondamentali per la storia del costruire, l’Italia!

Sarà un segnale che forse per primi ci riprenderemo? Dubito, data la grande confusione sotto il cielo d’Italia, in cui la qualità dei progetti è scesa a livelli infimi nella generalità dei casi, e si eleva solo in occasioni sempre meno diffuse per la tenace, caparbia attività di pochi studi che uniscono progetto e ricerca. Ecco, la sensazione che mi sovviene ascoltando le molte conversazioni, seminari, confronti è che l’agenda del presente e futuro dell’architettura la dettano le ricerche universitarie, studenti e docenti che guardano avanti, ma le ricadute di questo lavoro sono marginali perché in Italia non si fa sistema, ma ci si divide e separa, ci si combatte per conservare inutili, ormai desuete, posizioni di privilegio e di posizione. Architetti contro docenti architetti, ingegneri che progettano al posto degli architetti e producono disastri senza avere l’umiltà di affidarsi a chi sa progettare, e non è detto che siano gli architetti a saperlo fare, ormai troppi e troppo depauperati nella parte culturale e dunque progettuale.

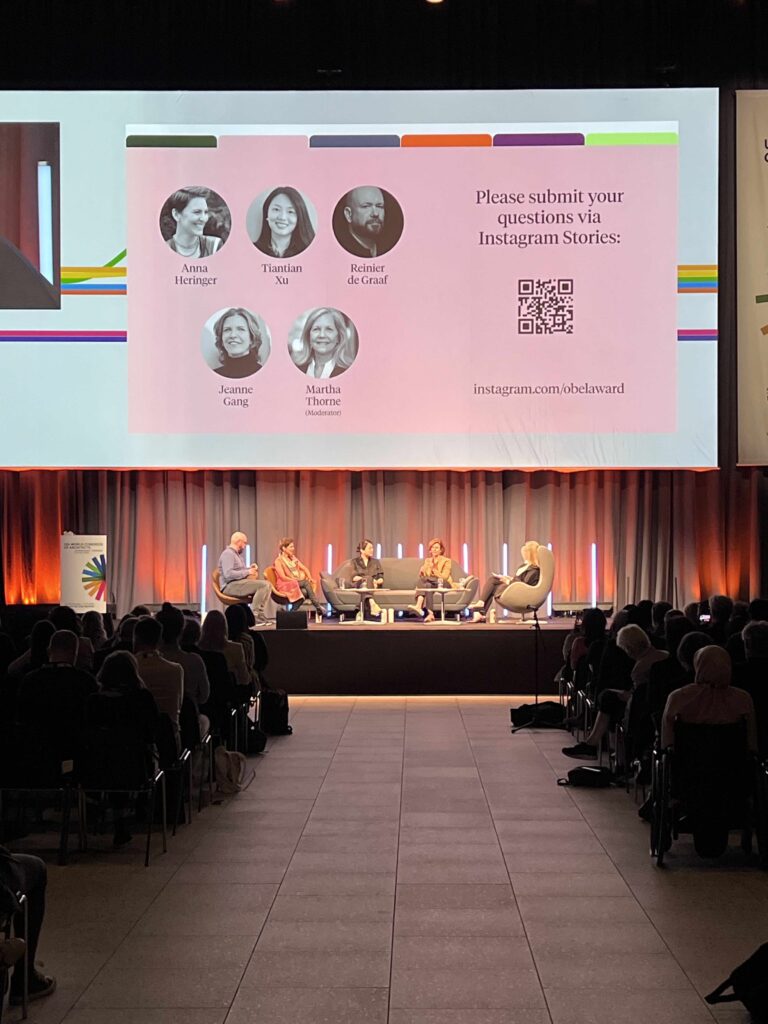

Nel pomeriggio incontro Mario Cucinella, che è qui per uno dei diversi talk, Mario mi dice “qui tutto legno”, quasi sorpreso, gli rispondo che gli studenti della mia università (Trento), si laureano in prevalenza con tesi che usano il legno, vengono qui a fare Erasmus e scegliere relatori esterni che si occupano di architettura ecologica e materiali naturali, dunque niente di nuovo all’orizzonte per chi fa ricerca. Gran parte dei talks sono dedicati alle green cities, al sustainable design, al climate design, quelli dei giovani architetti presenti quasi solo su tematiche di ecological design. Numerosi i protagonisti della scena internazionale, dal citato Biarke Ingels, al nostro Carlo Ratti, l’unico che regge questa sfida imponente del confronto internazionale sui nuovi temi e sulla ricerca del progetto contemporaneo, Carlos Moreno, Francis Kerè, Dorte Mandrup, Jan Gehl, Reiulf Ramstad, la straordinaria Jeanne Gang, ideatrice di progetti sperimentali, Junya Hishigami, Natalie de Vries, Reinier de Graaf, Ivonne Farrel e Shelly McNamara, Dominique Perrault, la bravissima Lina Ghotmeh, quest’anno autrice del Serpentine Pavilion a Londra, e ancora molti altri nomi in una sequenza di seminari impossibili da seguire tutti, troppi.

I pochissimi nomi italiani presenti, non più di sei o sette, sono scelti tra coloro che lavorano fuori dall’Italia, Alessandro Melis, Federica Sofia Zambeletti, Alicia Lazzaroni, Gabriella Rossi che lavora alla Royal Danish Academy, Andrea Veglia studio PAT, Ratti e Cucinella, appunto, un premio a Francesca De Filippi che con i suoi studenti si è occupata progetti originali per i paesi in via di sviluppo, poi spuntano i nomi di Giancarlo Tancredi assessore a Milano, il noto ex presidente CNAPPC Cappocchin, ma confesso che il nostro “contributo” è assolutamente invisibile e temo ininfluente. La conferenza di Francis Kerè, la mattina del 4 luglio, è un trionfo di presenza giovanili, soprattutto del suo continente africano, Kerè sostiene una tesi semplice: la sostenibilità è nella tradizione delle cose elementari, nei materiali poveri e naturali, come Africa insegna (anche in Biennale a Venezia), l’architetto deve saper rispondere alle committenze dal basso, anche le più elementari. Mostra, con discrezione alcuni suoi lavori, di elegante e sobria raffinatezza, nel confronto che segue la sua conferenza, con lei e un simpatico professore di geologia, sempre coordinati dalla Connie Hedegaard, Kerè sostiene che il vero progetto ecologico sia rinunciare alle troppe sofisticazioni del mondo capitalista e produttivo, sostituendo prodotti e materiali artificiali, dal cibo agli edifici, con quelli naturali, senza rinunciare alla ricerca. Mi piace segnalare un originale aspetto che contraddistingue, ancora oggi, l’architetto dal resto del mondo umano (è così, confermo!): Kerè è elegantissimo nella sua semplicità, ma esibisce un paio di calzini, lunghi, di un verde naturale che fanno sfigurare i neri e corti del nostro bravo docente geologo. Ahi, l’estetica di queste nostre complesse figure, in cui nessun dettaglio è mai fuori posto, unico tratto irrinunciabile ieri, oggi, domani per chi fa questo mestiere.

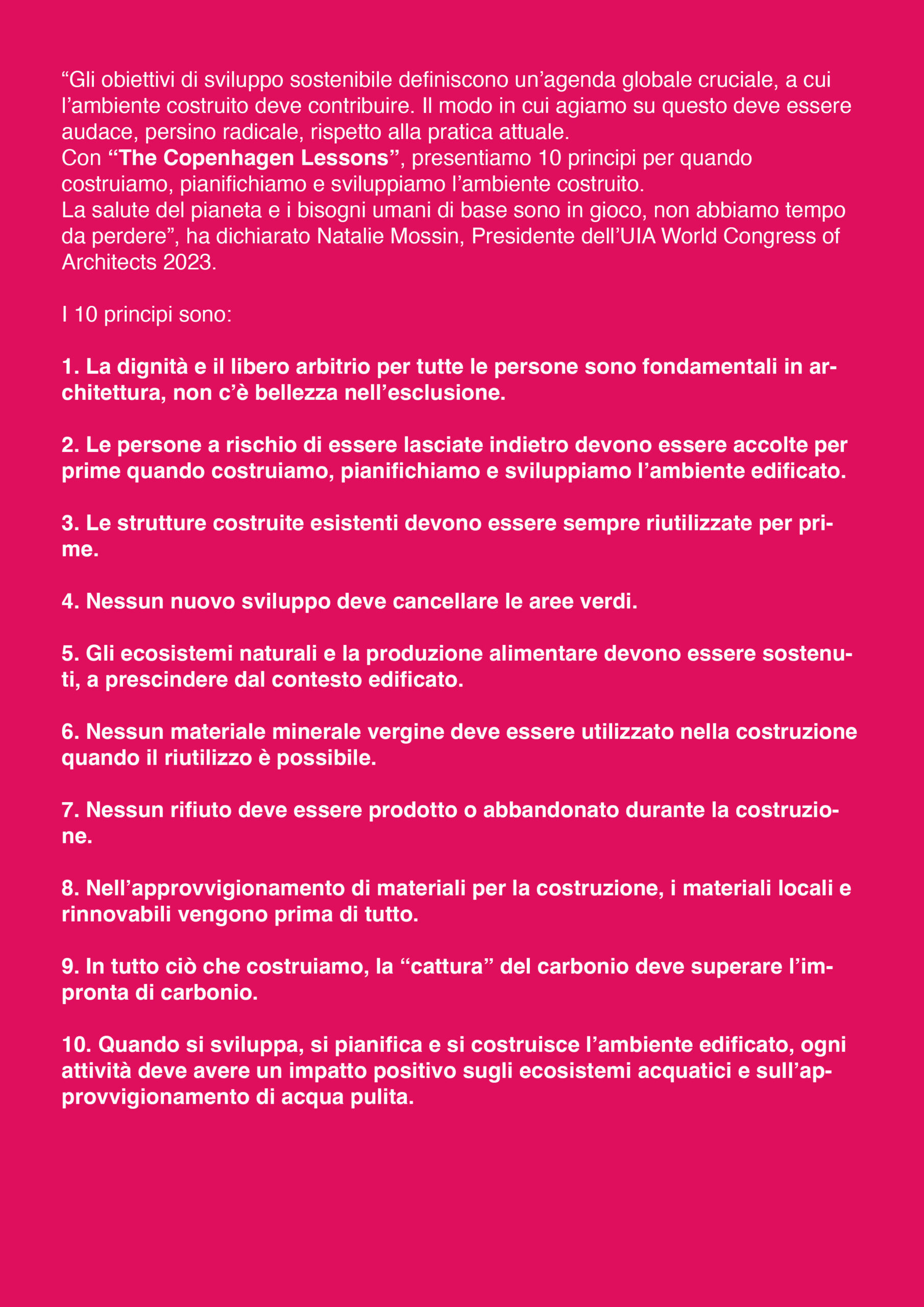

Anche se la conferenza si è conclusa oggi con un ennesimo decalogo in dieci punti, che partono dalla dignità delle persone come fondamento del progetto e si concludono con la volontà della costruzione di un ambiente migliore per tutti, mi viene in mente a proposito di termini efficaci per descrivere cosa potrà, dovrà accadere nel nostro mondo del progetto, che nel recente incontro di Papa Francesco con gli artisti, una sua frase mi ha fatto pensare che la parola sostenibilità può essere compresa (e sostituita) dalla parola universale e plurisecolare BELLEZZA, “la bellezza è quell’opera dello Spirito che crea armonia. Fratelli e sorelle, il vostro genio percorra questa via!” ha detto Francesco alla fine del suo discorso.

Ho girato in lungo e largo Copenaghen, la mia bici arancio ha consumato e percorso diverse vie, ho avuto modo di scorgere quanta cura e attenzione c’è nella costruzione della città contemporanea, quella cifra alla quale noi italiani abbiamo rinunciato per via dei vari Sgarbi (a destra) e Montanari (a sinistra), sordi, con una larga parte dell’opinione pubblica, ad ogni necessario richiamo che ci troviamo nel 2023 e non nel 1700!

La città è bella, ben calibrata, anche la periferia ha le sue qualità, le sue centralità; piazze, parchi disegnati da paesaggisti che nelle scuole di architettura locali hanno radici salde, gli interni delle case, degli edifici pubblici sono raffinati e accoglienti, intravedo oggetti di design italiano, ma la maggior parte dei pezzi è del raffinato Danish Design, e per le vie del centro scorgo negozi che espongono l’elegante produzione di queste industrie, una felice (tutt’ora) sintesi intelligente tra maestria artigianale e industria attenta alla natura e alle forme ergonomiche. E’ probabile che ciò accada perchè segue la tradizione di pochi ma insuperati Maestri: Arne Jacobsen, Hans J. Wegner, Finn Juhl, Poul Kjærholm and Børge Mogensen, tra tutti, e oggi, il mio ultimo giorno qui, sono in visita al bellissimo e molto frequentato Museo Danese del Design, in uno storico edificio del centro, con una collezione di disegni, prototipi, oggetti e prodotti da fare invidia anche al nostro migliore background.

Questo luogo mi provoca la solita vertigine, quella che mi prende ogni volta difronte alle forme dell’arte moderna, quali il design, come ben ha riassunto Stefen Bailey quando ha scritto che “Design is the art of the 20 century”, e qui trovo, inoltre, confermata una mia tesi sostenuta e ribadita da tempo nei miei libri, nelle mie lezioni e conferenze, ovvero che arte, architettura e design si contaminano per osmosi e ciascuna è necessaria all’altra. Nelle sale di questo semplice, ma originale museo, trovo infatti accoppiamenti in perfetto equilibrio, come la chaise loungue di Paul Kiaerholm in riferimento ad uno dei visionari progetti costruttivisti di El Lissitzy, oppure il sistema audio di Bang & Olufsen Beomaster 5000 disegnato da Jacob Jensen vicino al disegno del Concrete Office Building, alla Farnworth House di Mies Van Der Rohe e ad un quadro di Gunnar Aagaard Andersen, che ne richiama in modo assoluto le forme e le geometrie, oppure le sedute di Arne Jacobsen e le aeree sculture di Calder, così come la seduta Panton chair di Verner Panton accostata alle opere di Andy Wharol. Una vera vertigine per me, per la mia sensibilità alle forme e alle metamorfosi tra queste e i significati, una eccitazione vicina alla sindrome di Sthendal (ma al contrario, senza svenire, invece eccitandomi), oppure prossima alla sensazione descritta in “Dipinti e lacrime” (James Elkins), ovvero ciò che accade quando un’opera d’arte rappresenta molto per noi, oltre la sua semplice dimensione, forma, luogo, storia, quando cioè tentiamo di avvicinarci al suo valore assoluto, intraducibile in parole, ma solo con emozioni.

La visita al Danish Design Center si conclude, a sorpresa, con un concerto nel foyer del museo di tre giovani donne afro-cubane e due musicisti danesi che mi ricordano che qui, in questi luoghi c’è vita, gioia, libertà, culture e popoli che convivono felicemente, che la musica, come in questo caso, esalta e tiene unite, e che l’Italia è un paese che si è negli anni intristito e ripiegato su stesso (credo di averlo già scritto prima per l’architettura, ma vale per la nostra società).

Ieri sera, ultima qui prima della partenza, apericena in una nota vineria del centro con Kristine e Reiulf Ramstad, marito e moglie, talentuoso studio di architetti norvegesi con office anche a Copenaghen, ironia ha voluto che tra i vari appetizer sia spuntata anche una buonissima e magnifica burrata pugliese con peperoni cruschi. Penso, tra me e me, forse nel cibo almeno resteremo imbattibili. Mi spiace davvero lasciare Copenaghen, ma come ho detto stamattina nel corso di un breve dialogo con il caro amico Alfredo Pirri, occorre tornare a sfidarsi in battaglia nei contesti difficili e rischiosi delle nostre realtà italiane, chissà forse per noi italiani la troppa civiltà ci rammollisce!

Allora la conclusione che mi sovviene è che proprio in Italia deve sancirsi la fine dell’architetto per una necessaria, determinante rinascita dell’architettura, e da qui ripartire per stare in battaglie meno bellicose e più orientate a sostenere nuovi modelli di bellezza, possibilmente nella sua migliore essenza mediterranea, cui dedico queste, per ora, ultime righe nordiche nell’attesa di una sua materializzazione nelle forme possibili e auspicabili, fuori da ogni aspettativa, coltivando una “magnifica ossessione”.